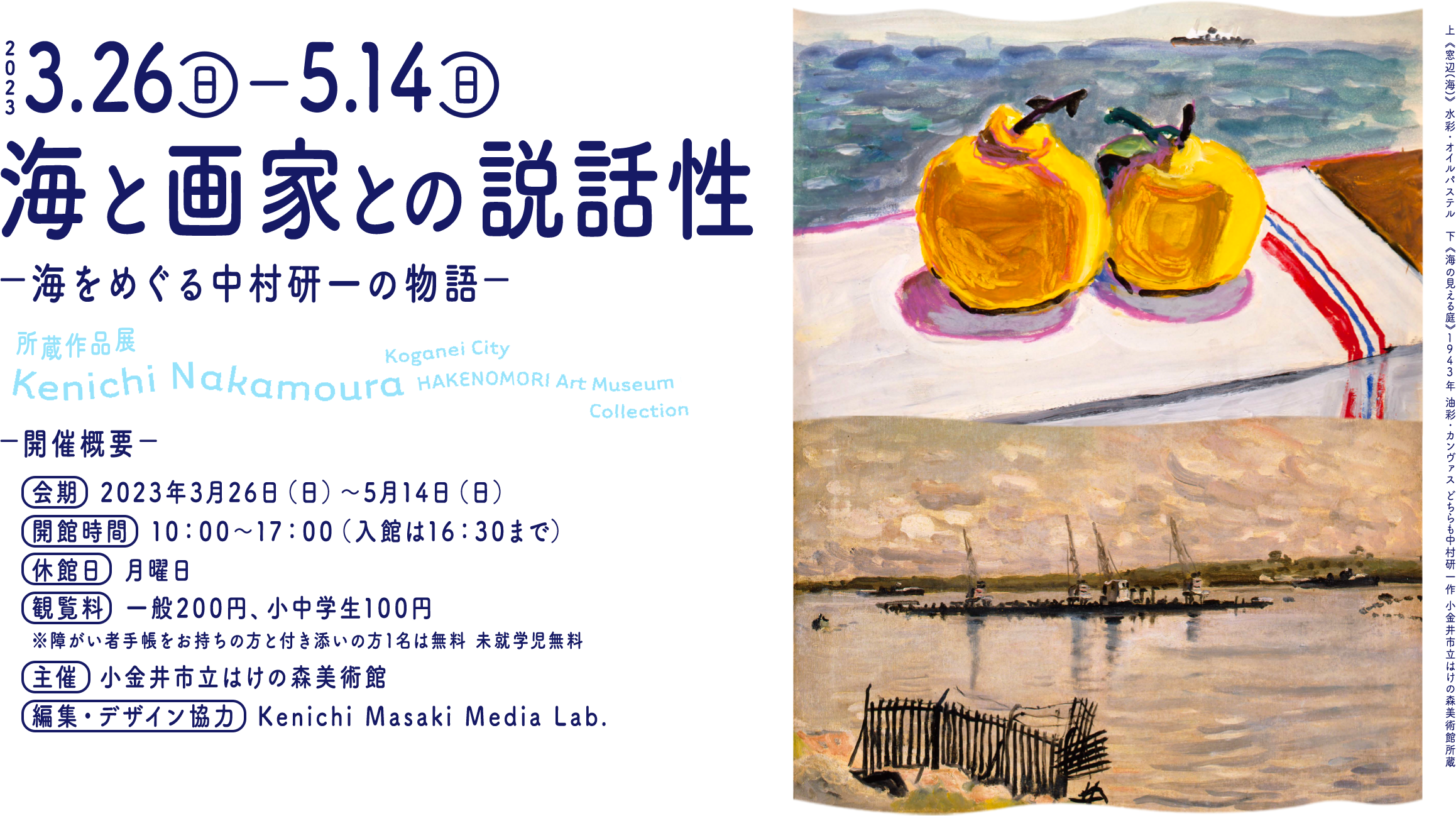

本展では中村研一の生涯にわたって続く海とのかかわりを「はじまりの海」「展望の海」「追憶の海」の三章、さらにテーマ展示「海を渡って見てきたこと」から探っていきます。そこで、ここでは各章から1作品ずつ、作品にまつわるエピソードをご紹介します。

本作の制作年ははっきりしませんが、おそらくその時に見た光景をもとにしていると推測されます。沖ノ島の港を守るために設けられた突堤の先の方に一人たたずんで、海の様子を眺めているような視点。何気ないものですが、島中にただ一人、迎えの船もしばらく来ないと想像してみると、何か大きな自然の力を感じ印象に残った光景なのかもしれません。

当館の登録情報によると本作の取材地は「大洗海岸」となっているのですが、大洗とする判断根拠がよくわかりません。

画面下には“pourM.Tanaka1939’”とあり、1939年に“タナカ”名の人物に贈るために制作したことがうかがえるのですが、取材地は、この“タナカ”さんにちなんだものだったとも考えられます。しかし...そもそも、実際に“タナカ”さんにプレゼントしたのなら、当館にあるのも妙なのでは......色々と謎の多い作品です。なお、全体に茶色がかったトーンは表面のニスの変色によるものと思われ、実際はもう少し明るい色調のようです。

実は描かれているのはロブスター(オマールエビ)ではありません。根拠は大きなハサミがないこと。ここに描いてあるのは特徴的な長いヒゲから、イセエビでしょう。ロブスターはヨーロッパや北アメリカ、イセエビは日本近海で採れます。つまりこの絵は中村研一が留学中に描いたものではなく、かつ戦後イセエビがまるごと手に入るくらいに食料事情が安定してきてから描いたものではないでしょうか。

ちょっと気になるのはこの鴨、では実際にどのような種類かということ。胴部が白く、頭部が赤茶なのが特徴的です。この特徴の一致から数多いカモの中でも“ハジロ”の仲間、ホシハジロのように見えますが、日本には冬鳥として渡ってくる渡り鳥です。

かつて、海を渡ってフランスに留学した中村研一が、ヨーロッパの方から渡ってきた《鴨》を描く―これはこれで「縁」というのかもしれません。